作 者 席天扬

北京大学中国经济研究中心、国家发展研究院副教授;

雷镇环,美国威斯康星大学麦迪逊分校政治学和公共政策助理教授,北京大学国家发展研究院访问学者;

刘诗尧,北京大学国家发展研究院、南南合作与发展学院助理教授;

李怡爽,美国纽约大学政治学博士研究生;

刘珍岑,北京大学国家发展研究院博士研究生;

赵家琪,北京大学国家发展研究院博士研究生。

摘 要

国家治理能力现代化是发展中国家实现现代化的重要内容,而国家治理能力的衡量和建构,有赖于科学的治理指标评价体系。本文梳理国家治理指数的历史沿革、理论概念和建构方法,探讨国家治理指数的政治经济学逻辑,研究了世界治理指数、民主多样性、法治指数等问题,分析了由西方主导的国家治理指数在评估发展中国家治理能力和绩效时可能产生的偏差,强调了国家治理指数构建应当以发展中国家为主体、以人民为中心、以实绩为基准,服务于南南合作与发展实践。

一、 引 论

在发展中国家的现代化进程中,国家治理能力的现代化是决定经济能否持续发展、社会能否长治久安的关键因素。美国政治学家塞缪尔·亨廷顿(Samuel Huntington)在《变化社会中的政治秩序》开篇提出,“各国之间最重要的政治分野,不在于它们政府的形式,而在于它们政府的有效程度”。基于对第二次世界大战后发展中国家社会动荡的分析,亨廷顿进一步提出,第三世界国家社会崩溃的原因并非经济停滞,而是政府治理能力不足以解决工业化造成的分配矛盾和结构变迁,最终反噬发展中国家的现代化蓝图。

如何评价一个国家的治理体系和治理能力既是一个科学理论问题,也是一个实践问题。然而,在全球发展和治理实践中,对国家治理能力的评估长期依赖于西方的概念、理论和指标体系。现代化的挑战在深层次上也表现为理论话语的挑战:发展中国家对于自身治理能力和绩效的评价受到西方主流发展和治理理论影响,难以进行独立表述。

冷战结束后,以美国为首的西方国家在全球治理体系中获得了更大的话语权,在对发展中国家开展资本输出的同时,也输出了基于新自由主义的治理理念。新自由主义叙事在政治上强调多党竞争、分权制衡和对行政权力的限制,在经济上强调竞争性市场、私有产权和经济开放。基于新自由主义理论体系的国家治理指数,是西方价值观的载体,服务于西方战略利益。

从世界银行主导的“全球治理指数”(Worldwide Governance Indicators,WGI),到《经济学人》智库主导的“民主指数”(Democracy Index),中国的排名均与其综合实力、治理绩效和国民的真实体验不符。霍普金斯大学健康安全中心发布的2019年全球卫生安全能力评估报告 (Global Health Security)中国排在全球第51位,美国位居榜首。这种排名与两国公共卫生治理体系的实际绩效不符,也与两国民众的感受不符,但却潜移默化地影响着发展中国家政府的政策选择。

本文从历史沿革、理论逻辑和构建方法三个维度对国家治理指数展开讨论,首先阐述西方主流代表性治理指数的主要特征和历史背景,分析世界治理指数、民主多样性和法治指数等三个主流治理指数体系在学理层面的缺陷:(1)发展中国家的主体性缺失,无法体现发展中国家实际需求和治理结构的多样性;(2)人民性缺失,倚重专家意见,对民众感受存在系统偏差;(3)实践理性缺失,重视文本制度,轻视治理实绩。在此基础上,提出构建以发展中国家为主体、以人民为中心、以实绩为基准、服务于南南合作与发展实践的全球国家治理指数的愿景。

二、新自由主义叙事下的国家治理指数

20世纪60年代以来,国际组织和研究机构投入大量资源编制不同维度的国家治理指数,借助指数进行决策、推动政策和治理议题。根据编制机构和政策领域可以把国家治理指数分为四类。

第一类是大型国际组织编制的与发展相关的治理指数。这些指数对与经济发展相关的治理能力进行评价,具体指标往往反映组织的目标。经济合作与发展组织的“社会制度与性别指数”(Social Institutions and Gender Index) 年度报告,对世界各国法律和政策中的性别平等进行评估。世界卫生组织每年发布的“全球健康支出” (Global Health Expenditure Database) 包括健康指数、健康支出和宏观指标三大类300多个指标, “全球健康观察”(Global Health Observatory)包含1500多个与国民健康相关的国别指标。世界银行编制和发布的“世界发展指数”(World Development Indicator)、“人力资本指数”(Human Capital Index)、“营商环境指数”(Doing Business Database)、“企业家调查”(Enterprise Surveys)以及“全球金融包容性指数”(Global Financial Inclusion〔Findex〕Database)在各国经济发展实践中均有广泛影响。

第二类是高校和学术机构编制的研究型指数。这些指数往往由学者牵头编制,主要服务于学术研究。代表性指数包括瑞典乌普萨拉大学和平与冲突研究系创建的“乌普萨拉冲突数据项目”(Uppsala Conflict Data Program,UCDP),以及由哥德堡大学政治学者斯塔凡·林德伯格(Staffan Lindberg)创立的“民主多样性数据”(Varieties of Democracy,V-DEM)。这类指数在西方学术界和政治界具有重要影响。

第三类是西方智库和非政府组织编制的治理指数。代表性指数包括透明国际 (Transparency International)的“腐败感知度”(Corruption Perception Index)、和平基金会(Fund for Peace)的“脆弱国家指数”(Fragile States Index)、菲沙研究所(Fraser Institute)的“世界经济自由报告” (Economic Freedom of the World)、系统和平研究所(Center for Systemic Peace)的“国家脆弱性指数全球趋势”(Global Trends, State Fragility Index)等。这些治理指数的发布机构具有半官方背景。例如,对西方学术界影响深远的政体数据库(Polity Data Series)的项目经费来自于美国中央情报局拨款的政治不稳定性任务组(Political Instability Task Force)。

第四类是政府机构编制的政策类指数。例如美国国家科学基金会从1985年起每年发布的“科学与工程指数”(Science and Engineering Indicators),美国国际发展署的“人口与健康调查”(Demographic and Health Surveys,DHS)、“市民社会组织可持续发展指数”(Civil Society Organization Sustainability Index)、“正义与安全”(Justice and Security Index)报告。

构建治理指数使得西方世界掌握了对于现代化的定义权,这些指数也成为西方主导下的全球治理体系中的重要一环。而在发展援助中,治理指数往往成为衡量和评价发展中国家政府治理绩效的标尺,进而决定援助资金的分配。美国国际发展署在发展援助中的评估标准是受援助的国家在民主、法治、透明度等维度取得的“进步”。美国政府“千禧年挑战对外援助计划”(the Millennium Challenge Account,MCA)每年向低收入国家提供50亿美元的援助资金,要求获得援助资金的国家必须在“全球治理指数”至少4个子指数上有较好表现,对于腐败控制的子指数得分需要在低收入国家中排名前50% 才有资格申请MCA项目援助。荷兰政府也利用“全球治理指数”来考核被援助国家的资金效益。一些商业评级公司也用世界治理指数考察和评价各国的投资环境。美国国会要求国务卿根据“全球治理指数”的汇编报告对世界各国政府的廉洁和民主状况提交年度评估报告。

三、从现代化到新自由主义治理叙事

在英语世界,治理(Governance)一词的含义较为宽泛:小到公司、村社,大到市场、政府、国家乃至全球体系,都可以成为治理的客体。根据20世纪90年代以来西方学者的发展政策思维,国家治理的核心首先是管理政府的规则——“一国赖以行使其权威的传统和制度”,而这些制度又可以具体地分解为产权保护、法治、对政府的监督、廉洁、政府对民众的回应性和问责性、政治稳定性以及监管负担等指标。上述指标包含了西方学者关于“什么是好的制度”和“西方为什么在经济和军事上领先”的主流理论叙事,同时也是支撑西方国家主导的国际组织和发展援助议程的概念体系。

对于民主理论和新自由主义叙事的依赖弱化了第三世界国家的治理独立性。全球治理指数对于政府有效性的评分以政府更少干预市场为标准,忽略了政府引导经济发展的积极作用。这反映了西方主流学术界对治理的理解至今仍在延续曼瑟·奥尔森(Mancur Olson)关于掠夺型国家(Predatory State)的传统模型,而很少讨论国家能力对经济发展的重要性。与之相对,发展型国家(Developmental State)理论认为,后发经济体的成功离不开政府对于企业和市场的支持,东亚“四小龙”等经济体的快速增长得益于合宜的产业政策以及政府与企业的良好互动。已有的国家治理指数很少关注政府在产业协同和市场增进中的积极作用。

在政治学与社会学中,治理的概念和权力密切相关。根据米歇尔·福柯(Michel Foucault)的考证,在法语中,治理(Gouvernement)一词产生于16—17世纪,最初是指物理和空间上的指引、推进。而在政治学中,治理的引申含义是精神层面的引领,这个概念来自于东方文明的牧领权力,把国王和领袖理解为牧羊人,把普通民众理解为羊群。从政治体制的效能来理解,治理能力和社会学家迈克尔·曼(Michael Mann)提出的国家的“基础性权力”以及近年来发展经济学领域引发广泛讨论的“国家能力”概念呈现一种同构的关系。

作为全球治理实践的一部分,治理指数反映主导国家的战略利益。美国国际发展署在官方主页上关于自身使命的描述中把 “促进美国的国家安全和经济繁荣”作为对外援助政策的首要目标,而发展中国家在治理体系上趋近西方世界,这无疑是有益于西方“安全和繁荣”的。

事实上,美国国际发展署正是冷战的产物。1960年,华尔特·罗斯托(Walt Rostow)提出经济现代化五阶段论,认为经济落后国家实现现代化的过程可以概括为“传统社会—具备经济起飞的前提条件—经济起飞—经济成熟—大众高消费社会”的转型过程,其中第二阶段和第三阶段最需要资本积累,也是发展中国家最难以逾越的阶段。他认为,美国取得冷战胜利的关键是争取到第三世界国家的政治支持,而赢得第三世界国家政治支持的最好手段是帮助其实现经济现代化。为此,需要在发展中国家建立亲西方政权,并利用援助帮助其实现资本积累和经济赶超。在罗斯托理论的影响下,肯尼迪于1961年通过行政命令宣布建立美国国际发展署。罗斯托本人也因其对美国外交和国家安全事务的影响力在1966—1969年期间担任总统国家安全顾问。

现代化理论范式的重要推动者西蒙·李普塞特(Seymour Lipset)也是美国政府的重要智囊,曾先后在美国和平研究所、民主基金会等机构任职。他在1959年发表的一篇论文中提出了后来被学术界概括为“现代化理论”的发现:经济发展水平和西方民主之间具有正相关性,经济越发达,政治制度越接近成熟的西方民主制。与罗斯托的观点相呼应,现代化理论意味着经济发展有助于促进第三世界国家在政治上的“现代化”——更接近于西方。这一时期,美国政府的外交政策是先经济后政治、“先发展后民主”的现代化理论在实践领域中的体现。

冷战结束后,对于西方国家最大的地缘政治和意识形态挑战暂时消除,新自由主义也一度成为全球发展和治理政策的主导范式。西方国家发展援助目标从促进投资转变为建立符合西方价值观的治理体系。新自由主义经济发展理论认为,以西方选举制度和分权体制为特征的民主制度有利于促进经济发展。这种观点背后的理论来自于诺斯、奥尔森等学者关于产权和经济发展的理论。根据这些理论,限制政府权力、保护私人产权的制度是促进投资增长和经济发展的基础条件,而西方民主制度加强了民众对政府的监督,有利于经济发展。

在这一思想的影响下,世界银行在1996年首次推出“全球治理指数”。该指数包含六个维度:发声和问责、政治稳定与无暴力、政府有效性、监管质量、法治、腐败遏制。其中,衡量 “发声和问责”的主要标准是民众直接投票,多党竞争选举领导人。这里的隐含命题是:政治民主是实现公民发声与问责的前提,而多党竞争选举是政治民主的基本形式。这种定义方式高估了竞争性选举的作用,忽略了其他民主方式及其丰富内涵。以多党竞争性民主作为标尺定义发声和问责,把民主下的问责简化为二元选择:民众在“接受”和“拒绝”或者接受A和接受B之间做选择。一旦选票投下,选举尘埃落定,政府治理的效能便与普通民众无关了。事实上,政治经济学家阿尔伯特·赫希曼(Albert Hirschman)在1970年出版的著作《退出,发声和忠诚》(Exit,Voice and Loyalty)中,就对这一理论提出了系统挑战。在赫希曼看来,在民主制度中,重要的不仅是选择,更为普遍和重要的是民众寻求改进政府效能和社会福利的渠道。在治理意义上的发声(Voice)包括以各种形式向政府表达诉求以获得解决问题和改变现状的目的,而选举官员既不是表达诉求的充分条件,也不是必要条件。

四、西方主流国家治理指数的学理缺陷

(一)发展中国家主体性缺失

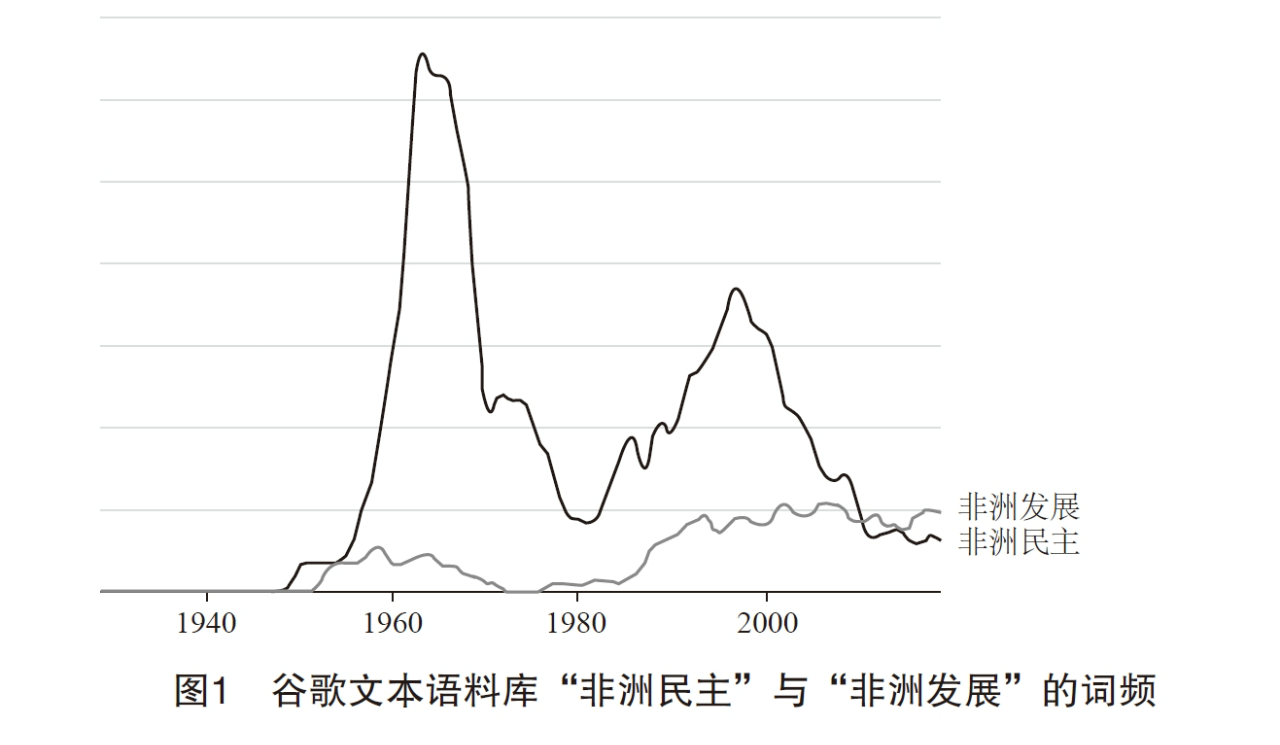

新自由主义叙事伤害了发展中国家的治理独立性,其结果是发展中国家在经济政策和治理模式的选择上面临着理论空白,难以根据现实情况构建反映自身发展和治理现实需求的理论。例如,“全球治理指数”关于政府有效性的评分,主要是以对政府机构的约束、减少政府干预市场为出发点,对政府引导经济发展的积极作用鲜有涉及。这反映了西方主流学术界对治理的理解至今仍在延续奥尔森关于掠夺型国家的传统模型,而很少讨论国家能力对经济发展的重要性。与其说是构建这些指数的学者执着地认为自由放任是最有效的治理模式,不如说是其从新自由主义的理论出发,用想象中的理想政府模型作为标尺评价发展中国家。如图1所示,通过谷歌文本语料库(N-gram)的关键词搜索可以发现,在1940—2010年长达70年的时间里,英文世界中涉及“非洲民主”的话语频率要远高于涉及“非洲发展”的话语。可见,西方社会对非洲国家采取什么样的政治制度的关心,要远超对其经济发展的关心。

从社会科学方法论的角度来看,构建有效性(Construct Validity)是衡量治理指数科学性和有效性的重要依据。在理论上,如果某个治理维度在实践层面与一系列可观察的变量高度相关,那么对于该制度维度的测量指标也应该与这些变量高度相关。在实践中,变量方差分布是反映构建有效性的重要特征。一个好的指标变量需要具有足够的方差,样本方差在理论上能够反映个体之间真实表现的差异。

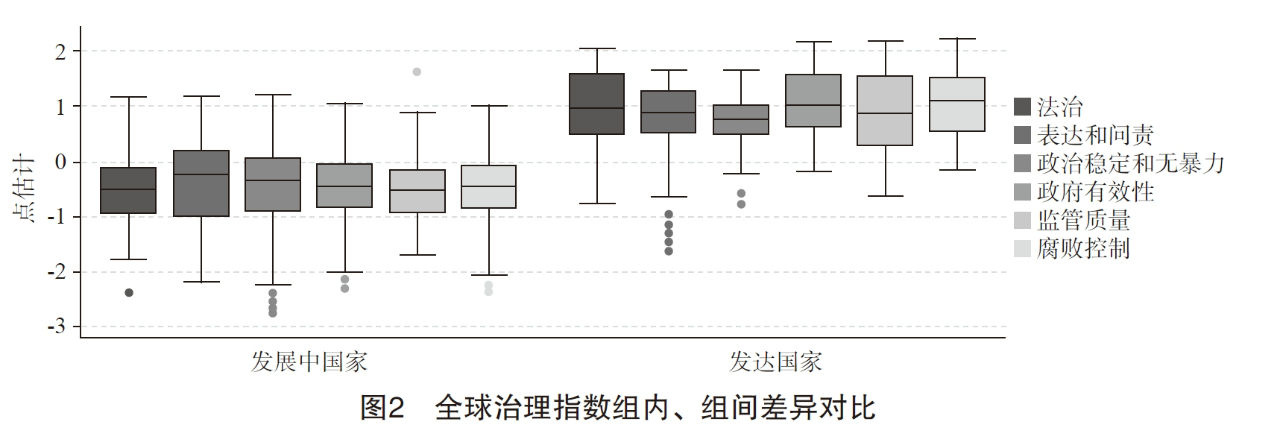

如图2所示,把2019年“全球治理指数”中所有国家按照世界银行的标准分为发达国家与发展中国家,发达国家(62个)与发展中国家(123个)的组间方差明显大于发展中国家的组内方差。这意味着在全球治理指数体系里,过去几十年间,世界各个国家和地区之间的治理指标的变化主要来自于各个国家之间的横向差距,而不是每个国家自身治理水平的纵向变化。而国家之间的横向差异在很大程度上又能够被收入水平这一单一指标所解释。

从表面上看,“全球治理指数”方差的分布似乎合乎逻辑:发展中国家与发达国家的经济基础不同,整体上层建筑和治理水平存在更大的差异。但在实践层面,重要的不是治理指数能否有效地区分发达国家和发展中国家,而是治理指数能否有效地识别出发展中国家中绩效更好、治理能力更强、治理改善速度更快的国家。2019年,全世界2/3的国家属于发展中国家(地区),全球近80亿人口中的7/8居住在发展中国家,每一个发展中国家所面临的发展和治理问题都是具体的、多样的。

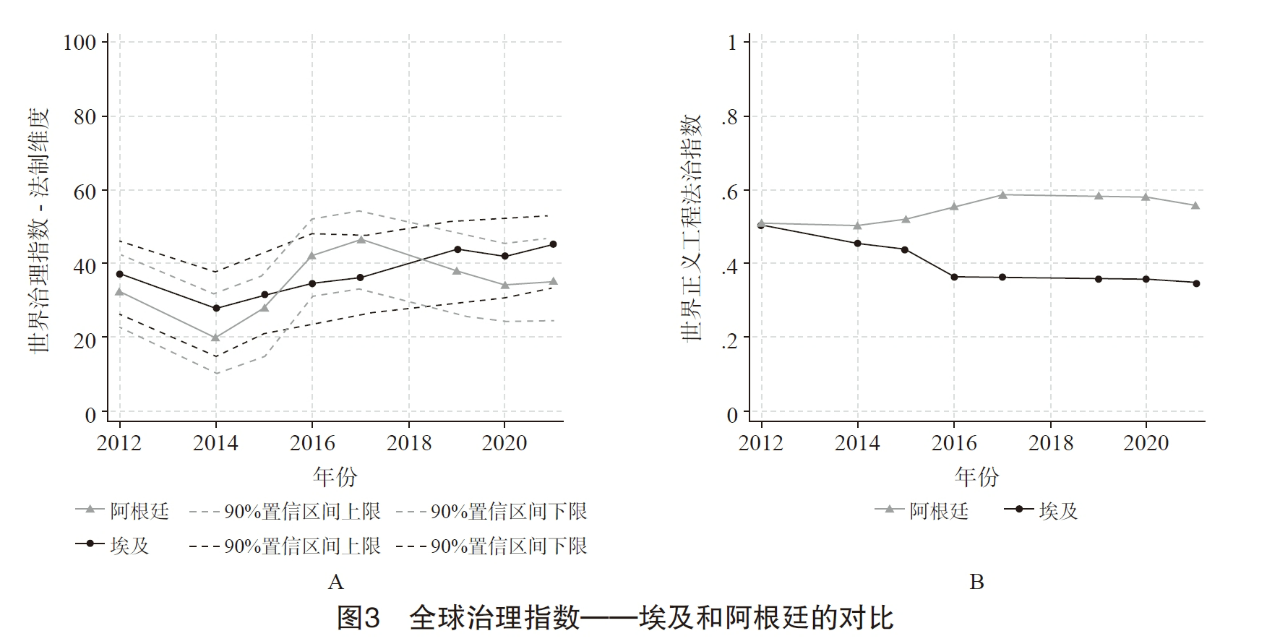

以埃及和阿根廷两个中等收入国家为例。两国在“全球治理指数”法治维度下得分相近,得分互相落入对方的置信区间(见图3),这说明在“全球治理指数”指标体系下埃及和阿根廷被认为有着相近的法治能力。但是在现实中,自2011年以来,埃及社会局势一直较为动荡,同一时段内阿根廷的社会和政治保持着相对稳定,而“全球治理指数”无法反映两国在法治维度上的差异性。

注:图A是WGI法治维度下阿根廷和埃及的对比,虚线为WGI计算的90%置信区间上下限;图B是世界正义工程(World Justice Project,WJP)法治指数(Rule of Law Index)下阿根廷和埃及的对比。

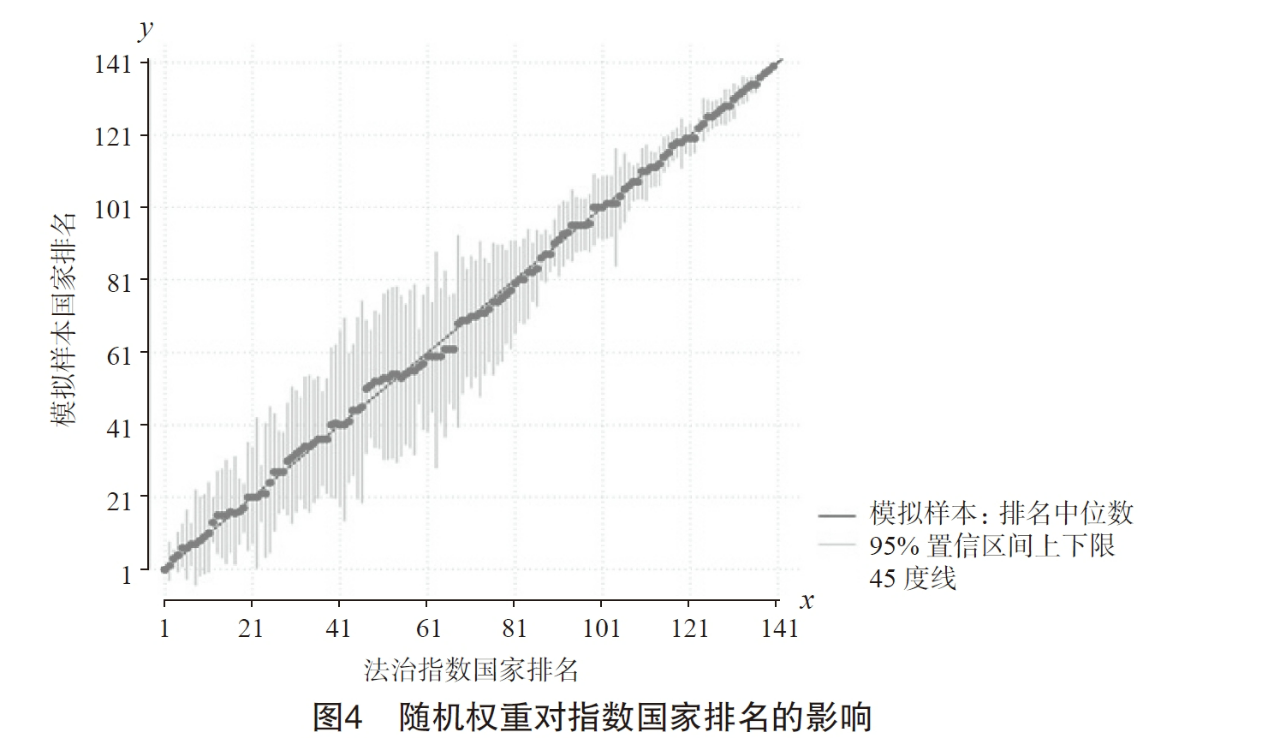

治理指数构建有效性的缺失同样表现为不同的治理维度之间缺少有机的理论联系,由此造成了指标体系的合成误差。以“法治指数”为例,有些国家在对政府的约束方面得分较高,另一些国家在维护社会秩序上得分较高,如何对不同的维度进行加总?“世界正义工程”的做法是直接赋予8个子指数完全相同的权重。这种加权方法可以使一个在廉洁程度指数方面有所欠缺的国家,通过同等程度地提高其法律执行力加以弥补。通过蒙特卡洛模拟(Monte Carlo Simulation)随机生成了1000组权重,重新计算了每个国家的法治指数和排名,并与实际发布的国家排名进行对比。图4显示,不同维度权重的随机变化可能导致国家排名超过20位的上下浮动。这种偏离在排名中等、同时是发展中国家中,更为明显。

(二)人民主体性缺失

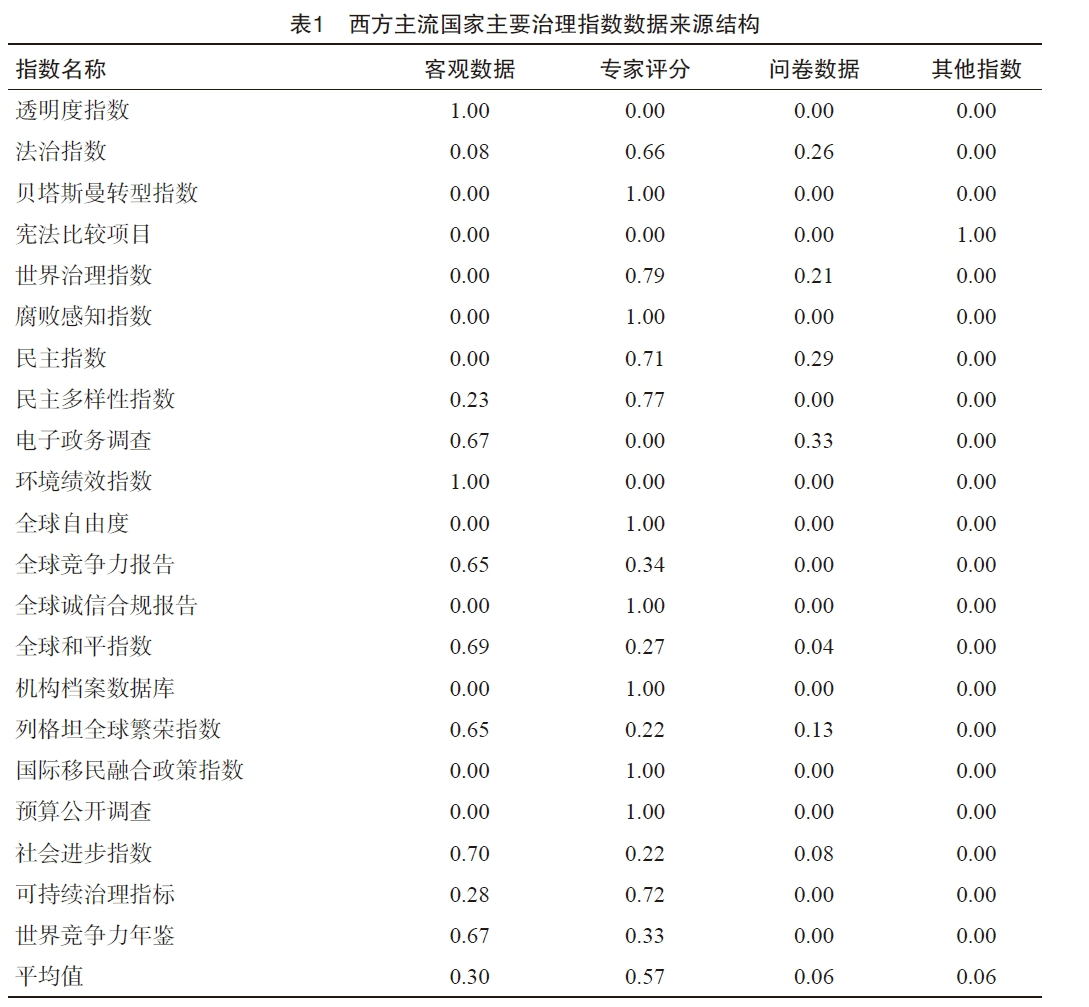

就国家治理指数而言,是否以人民的感受、认知、获得感为基础,是评价国家治理指数有效性的重要依据。从表1的数据可以看出,西方主流国家治理指数更多依赖专家评分而非民众反馈。有些指数(如透明国际的腐败感知指数)完全依赖专家评分来构建,而很少使用针对非专家群体(如企业主、居民等)的问卷调查数据。“全球治理指数”的子维度“发声和问责”只使用了“非洲晴雨表”(Afrobarometer)的三个居民问卷问题,对于其他地区却没有使用任何居民问卷调查数据,却使用了7种来自于"自由之家”(Freedom House)的专家评分。

已有的实证研究表明,专家评分可能难以反映发展中国家的真实治理水平。以腐败控制指数来看,专家评分和从业者汇报自身真实经历是测量政府廉洁程度的两种常见手段,而研究发现二者之间存在明显的差异。有学者通过对比8个非洲国家民众和专家问卷发现,专家会高估当地的腐败程度。也有学者对比了“全球治理指数”的腐败控制指数(2005年版)和同年的一个跨国居民问卷。居民问卷询问了被访者是否在过去一年为了获得政府服务而额外交钱,虽然“全球治理指数”腐败控制指数和居民的回复之间具有明显的相关性,但相关关系仅对高收入国家显著,对低收入国家则不显著。

专家评分不准确的原因之一在于使用收入水平和政治制度代替治理评价。研究发现:控制人均国民生产总值和政权类型之后,“全球治理指数”腐败控制指数(主要由专家评分构成)与民众的腐败感知变得不相关。与之相反,即便控制了上述变量,居民问卷中民众对政府清廉程度的主观评价仍然与民众腐败感知有着稳健的正相关关系。这说明专家在评价政府清廉程度时,更关注该国的收入水平和选举制度,难以反映真实的腐败程度。相比民众的直接感知,专家判断一个国家的政府是否廉洁,更容易受到经济发展水平和政治制度的影响,进而高估发展中国家的腐败状况。基于经历的测量方式虽然会受到瞒报的影响,但比专家评分更可能接近真实的政府腐败状况。已有研究表明,民众对公共部门腐败的判断比专家意见更加可靠。学者通过政府采购中使用非公开招标方式的比例来测量政府廉洁程度,背后的逻辑是廉洁的政府会减少使用指定供应商,更多地通过公开招标采购商品和服务,对比欧洲国家的采购数据和民众问卷结果发现,民众认为更腐败的政府确实会更多地使用非公开招标方式。

注:客观数据是指统计数据、法定制度等事实性数据,专家评分是指邀请专家对特定事项进行打分的数据,问卷数据是指民意调查、社会调查等问卷数据,现有指数定义为其他治理指数等二手数据源。该表格中比重计算规则如下:(1)先计算子指数的数据构成。优先使用指数技术文档披露的数据源比重;如果上述权重不可得,则计算底层指标中使用各类数据的比例。(2)根据子指数在总指数的权重,将子指数的数据构成加权平均到总指数层面。如指数数据源披露不完善或子指数权重不确定,则无法计算数据构成。按此方法计算,最终得到21个指数的数据来源比重。其中,“全球治理指数”的全部数据均来自外部数据库,该指数专家评分和问卷数据所占比重通过外部数据库的数据源计算得到。

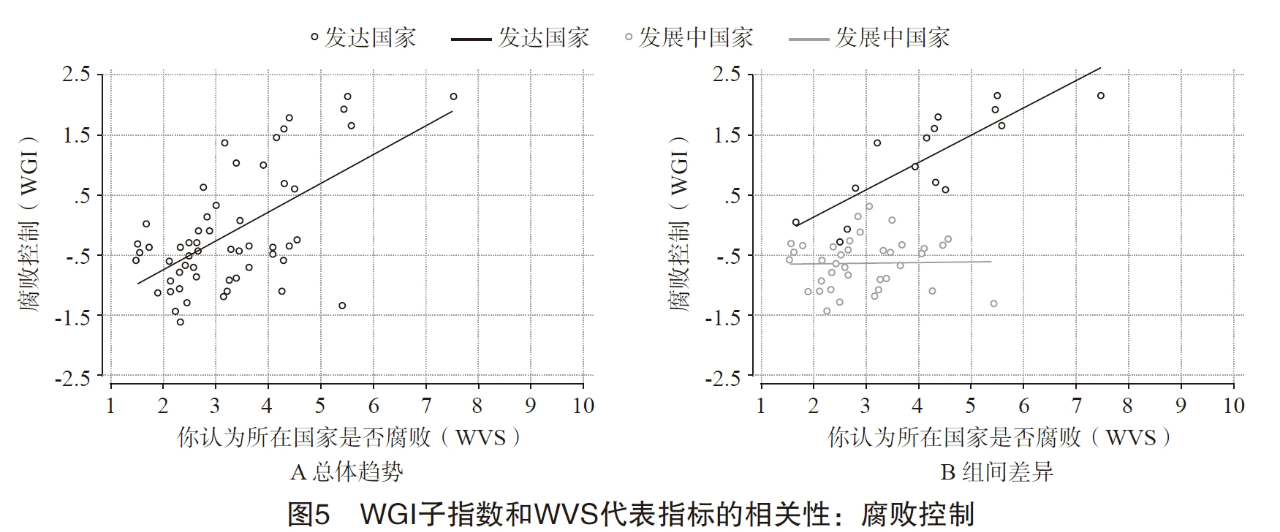

把“世界价值观调查”中民众对本国政府腐败的感知和“全球治理指数”中的专家评分进行对比,可以得到如图5所示的结果。关于腐败程度的专家评分和民众感知在发达国家样本中高度正相关,而在发展中国家中几乎没有相关性。这表明专家的认知会因为研究对象国是否为发达国家而产生系统偏差。

注:图中展示了WGI子指数和WVS指标国家均值的相关性,其中斜线为拟合线;横轴为WVS指标的国家均值,手动调整指标取值,使1代表最低,10代表最高;纵轴为WGI指数,保留指数原本的取值范围。

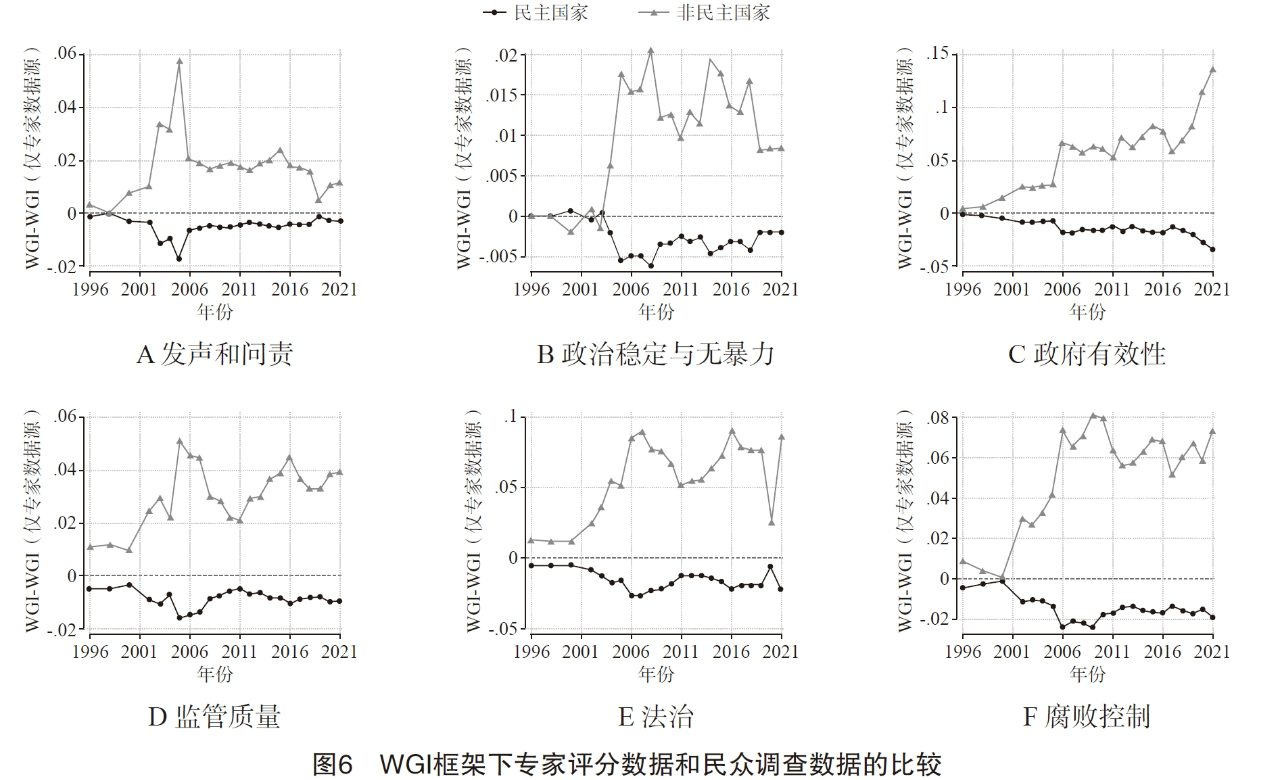

基于政治体制的刻板印象也可能造成类似的偏差。图6对“全球治理指数”涉及的六个维度:发声和问责、政治稳定和无暴力、政府有效性、监管质量、法治、腐败控制进行了重构。结果显示:如果在“全球治理指数”的数据源中剔除来自民众的数据,对比重新计算后得出的新指数和原有指数会发现,对于采取西方选举体制的国家,剔除民众数据会使得该国治理水平得分变高;而对于非西方民主国家,剔除民众数据会使得该国治理水平得分下降。这说明西方专家对于西方民主国家治理水平的评价系统性地高于这些国家的民众对其政府治理的评价,而专家对于非西方民主国家的评价要比这些国家民众的评价更低。

(三)是否以实绩为准绳

评价国家治理能力的另一个基本依据是客观的绩效指标,包括经济建设成就、公共产品和基础设施数量,乃至土地、人口、国内生产总值等建立在可测量指标基础上的数据。在主流国家治理指数中,只有大约30%的信息来源是客观的发展或治理绩效数据,具有决定性影响的仍是专家评分。专家评分很难随着时间推移,根据国家治理实际情况变化而及时更新,由此导致治理指数无法对国家治理能力的内生变化做出准确评估。有学者在讨论“政府廉洁指数”和“腐败遏制指数”时发现,2011年的数据只有10%—15%的变化不能被2000年的数据解释:两个政府廉洁指数无法反映11年间大多数国家的反腐成效。

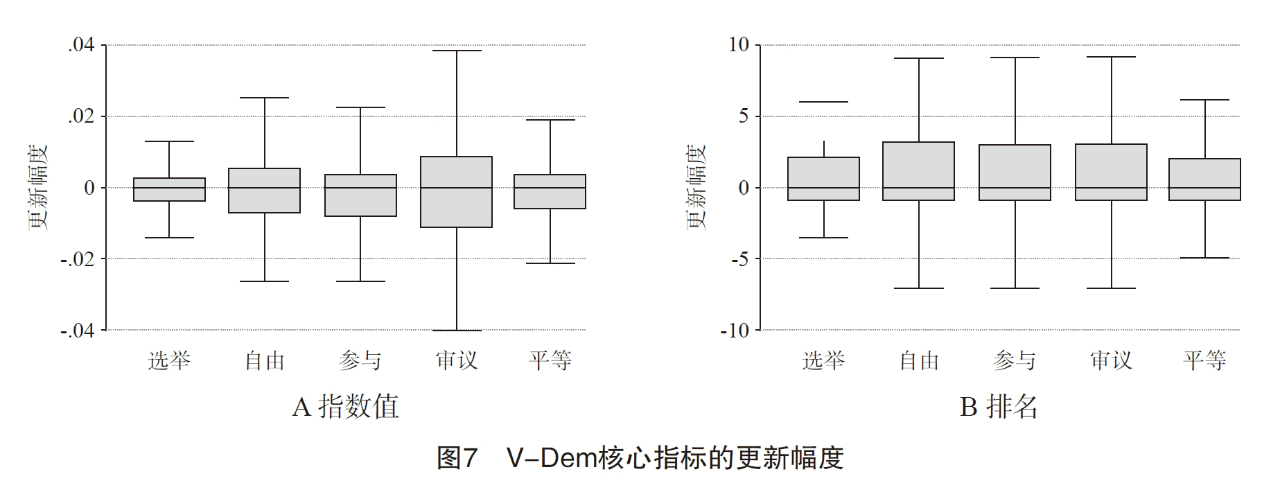

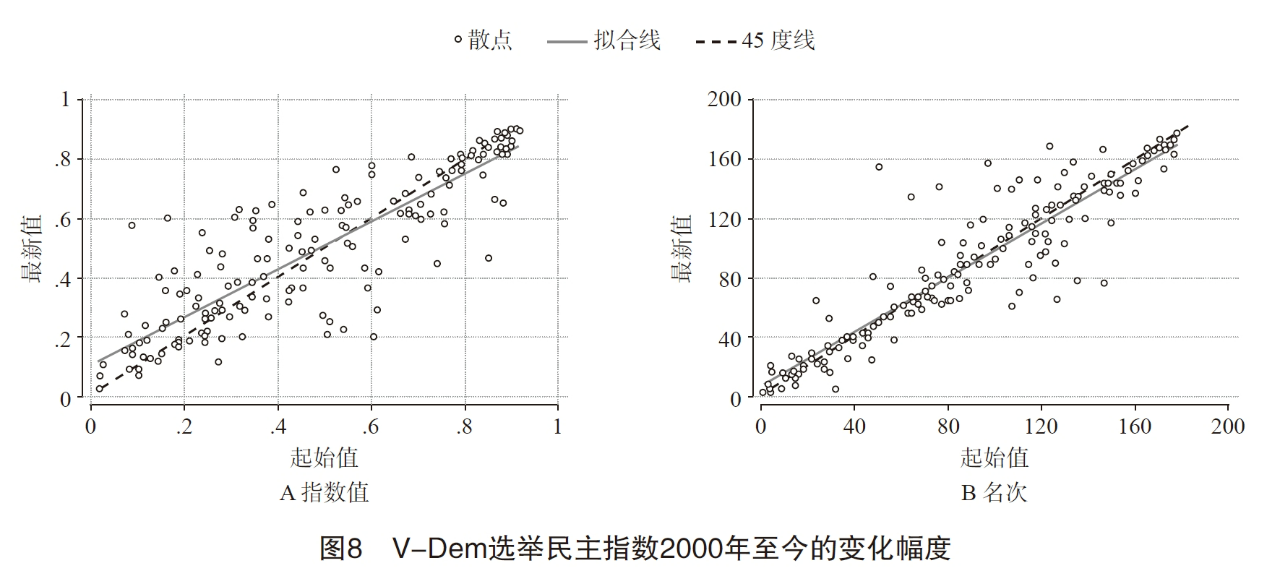

同样依靠专家评分的“民主多样性指数”也存在类似问题,在其五个维度的上层指数中,除选举民主指数基本能做到每年更新外,其他四个指数的更新频率在 2—3年左右;绝大部分国家的指标更新幅度极小。如图7.A所示,五个组分的箱型图箱体都在-0.05—0.05之间,说明变化幅度在25%—75%的这一半国家,指数基本没有发生更新。即使1.5四分位间距以外的边界,变化最大的审议民主指数幅度也不超过0.1,远低于指数置信区间宽度。因此,我们很难判断这种情况下的指数变动是来源于国家民主制度的内生变化,还是专家评分波动造成的。图7.B用排名代替指数绘制箱型图也有相似发现,中间50%的国家排名更新幅度都在3以内,对比V-Dem的国家总数仍然是非常小的幅度。

注:图中统计了2000年后V-Dem各国数据的更新频次和幅度。为可视化目的,箱型图没有展示1.5四分位间距以外的离群值。

由图8.A可以看出,把V-Dem中各国2000年后的选举民主指数与最新得分相比所得到的散点图,大部分散点位于45度线附近,这说明在V-Dem中,大部分国家在20年内没有发生变化,而在现实中,很少会出现一个国家的制度长期不变的情况。对比国家民主名次(图8.B),上述趋势更加明显。这似乎说明,驱动民主多样性指数变化的主要是某几个国家的离群值。

注:图中展示了各国V-Dem选举民主指数在2000年后的样本区间内的首次可观测值和最近可观测值之间的相关性。

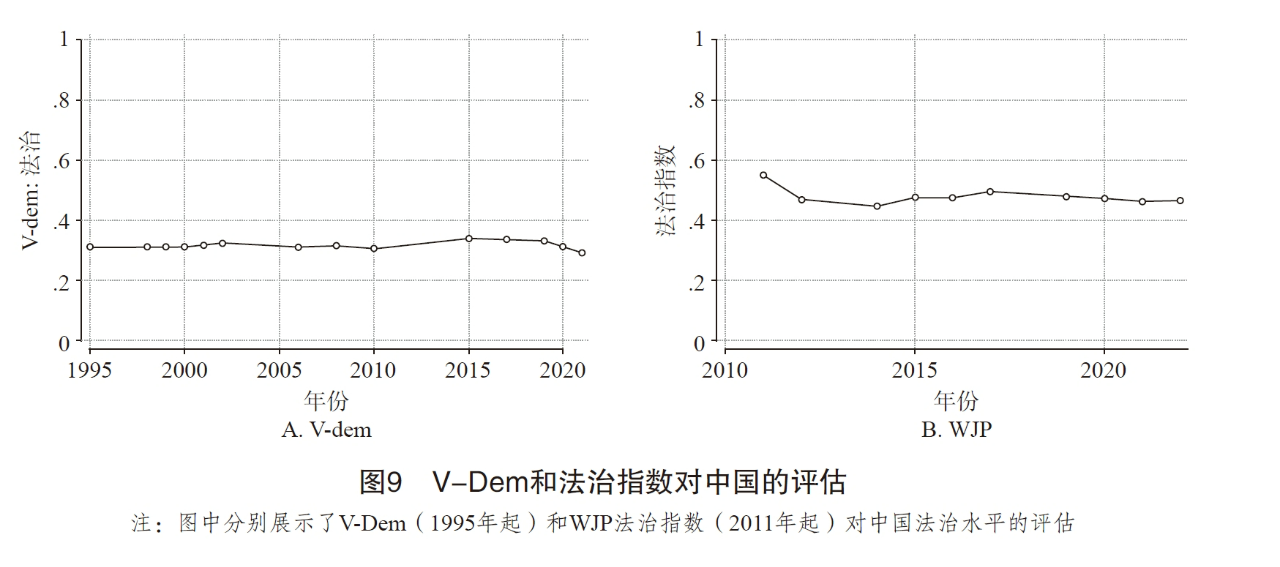

以专家评分而不是实绩作为指数依据的结果是,指数没有反映治理结构或机制的重大变革。以中国政府近年来推动的司法改革为例,最高人民法院1999—2019年先后发布了五个《人民法院五年改革纲要》,具体措施涉及法院组织体系、法官制度、诉讼程序、审判方式、执行制度、司法管理等多个司法领域。2007年起实施的省高院院长异地调任制度成为加强司法监督和遏制司法腐败的一项重要保障。2015年推行省以下法院人财物统一管理改革,以减少地方政府对司法的干预为核心,削弱地方保护主义,提高了基层法官审判的独立性。法官员额制在减少法院内部行政权力影响的同时,提高了司法队伍的专业化程度。此外,法院系统推行了优化案件分配机制,提高司法审判效率,实现“繁案精审”“简案快审”;建立审判流程、庭审活动、裁判文书、执行信息四大信息平台,加强司法公开的广度和深度,有效提高司法公信力;金融法院、互联网法院、知识产权法院等专门法院也随之建立。这一系列改革措施遵循司法规律,从现实问题入手,以人民获得感为目标,取得成效,但现有的治理指数却没有充分反映这些改革的成果。图9.A展示了V-Dem对中国司法透明度、司法公平与独立性、执行力等维度加总后的综合评分,可以看出1995—2022年变化幅度不超过0.05。由于专家评分的时间间隔较大,在2006—2009年、2011—2015年期间指数几乎没有变化。WJP建立的法治指数近年来对中国法治评估,同样没有充分体现中国司法领域的治理实绩和各项创新性措施的成效(图9.B)。

五、构建治理指数的中国方案

在当今世界,国家治理指数已经成为国际事务和全球治理中一种重要的软实力。由西方学者和相关组织推动的治理指数从西方主流价值观出发,以新自由主义叙事和民主叙事为主线,服务于西方主导的国际政治经济秩序。厘清国家治理指数的本质,有助于客观评价发展中国家在发展和治理中取得的实绩,正确对待发展中国家和发达国家在不同治理维度上的差异和差距,在政策实践中不以西方主流国家治理指数为准绳,不把提高在跨国组织的治理指数排名作为政绩追求目标,提升道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

“中国式现代化为人类实现现代化提供了新的选择,中国共产党和中国人民为解决人类面临的共同问题提供更多更好的中国智慧、中国方案、中国力量。”“要拓展世界眼光,深刻洞察人类发展进步潮流,积极回应各国人民普遍关切,为解决人类面临的共同问题作出贡献,以海纳百川的宽阔胸襟借鉴吸收人类一切优秀文明成果,推动建设更加美好的世界。”中国政府和社会各界在南南国家合作与发展中所做的工作,应从全球南方立场出发,以促进人类命运共同体福祉的情怀和担当研究发展中国家的治理模式和经验,共享发展和治理成果。

从这个意义上说,构建与中国自身发展经验和治理模式自洽的国家治理指数,是南南国家合作与发展实践的迫切现实需求。比如,当学者向发展中国家介绍中国经验、解释中国发展和治理模式优越性时,应依据什么标准?如何理解中国在发展、治理绩效上的成功及其与西方主流治理叙事的差异?中国发展、治理成功的经验是否具有普遍意义?如果具有普遍意义,研究者又应如何从中国经验出发,构建适合全球南方的一般理论概念和指标体系?当中国向发展中国家提供援助之后,如何系统评价这种援助在促进当地经济发展和社会治理方面的实施效果?对于上述问题的回答都呼唤构建国家治理指数的中国方案。近年来,国内的一些高校和研究机构在国家治理指数构建上进行了有益的尝试,也产生了具有一定影响的成果。但总体而言,由国内智库和研究机构构建的国家治理指数,在指数的数量、规模、涉及政策维度范围、国际学术和政策影响力方面,与西方主流国家治理指数相比还存在差距。基于上述分析,笔者提出构建国家治理指数中国方案的几点建议:

一是国家治理指数构建需体现发展中国家主体性,充分认识和尊重发展中国家在发展阶段、治理风格、社会结构、文化传统等方面的差异性,识别发展中国家治理体系的核心问题,避免对国家治理能力进行单一维度的加总排名,构建包含多种不同治理维度、体现不同治理模式的概念和度量体系。

二是国家治理指数构建需体现人民主体性,摆脱治理指数对于西方精英和专家评分的过度依赖,把本国民众对发展和治理的真实感受作为国家治理指数的主要信息来源。应当基于对普通民众的问卷调查获得本国民众对政治信任、法治水平、政府效能、政策回应性、公共服务满意度、社会团结的直观评价信息,以民众评价为基础构建和衡量治理效能的指标。

三是国家治理指数构建需体现治理绩效本位,更加重视各国经济发展和社会治理的实际绩效,以各国实际绩效在不同时间点前后的变化作为衡量治理绩效改善的标尺,对国家治理指数的指标评价体系进行校准。在绩效维度选择上,应当更加重视官员选拔、行政效率、基础设施建设、数字政府、社会安全网络等体现发展中国家增长瓶颈的项目指标。

四是国家治理指数构建需坚持实践导向性,把治理体系、治理能力和治理绩效的评估纳入南南国家合作与发展工作议程,建立分国别、地区、部门和治理议题的国家治理指数,以治理指数为抓手,推进对国际发展援助和南南合作项目实施效果的系统评估。

转载本网文章请注明出处